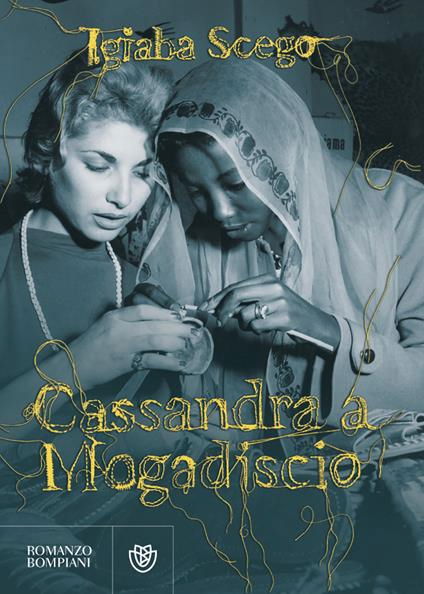

Cassandra a Mogadiscio - Igiaba Scego

La voce gentile e ferma di Jumpha Lahiri pochi giorni fa ha letto per noi il secondo canto del Purgatorio: amor che nella mente mi ragiona, continuavo a ripetermi sulla via di casa. Quell’amore che ha portato una scrittrice Premio Pulitzer ancora una volta a Ravenna in questi tempi così difficili.

Quell’amore che l’ha spinta a scrivere in italiano, lingua d’elezione per lei, bengalese di origine, anglofona per formazione, ma che da molti anni ha un rapporto di stretta affettività con la nostra cultura.

Da giorni sono immersa nella lettura di Cassandra a Mogadiscio, ultimo lavoro di Igiaba Scego, faticando a separarmene e solo oggi, arrivata con emozione all’ultima pagina, scopro che la candidatura per il Premio Strega 2023 è stata proposta da Jumpha Lahiri.

Scrivendo dalla prospettiva di chi conosce l’italiano da dentro e da fuori, ne ha forgiato un linguaggio folgorante, urgente, tutto suo. In Cassandra a Mogadiscio, il cui titolo già segnala un ponte fra mondi, tempi e tradizioni, la politica e il personale si intrecciano, così come si sovrappongono le diverse lingue e realtà dei personaggi, così Lahiri nella motivazione, sottolineando tematiche che le appartengono profondamente.

Scego sceglie la forma del memoir, strutturando il racconto della sua famiglia diasporica come lettera alla nipote Soraya, che vive in Canada, e facendosi tramite, anche linguistico, in un dialogo intergenerazionale denso e continuo tra l’amatissima e lontana nipote e la madre anziana a cui “hanno rubato l’alfabeto”, ma con mille vite alle spalle, che vive con lei a Roma.

Ricostruire il passato della sua famiglia passa attraverso il recupero di una memoria frammentaria e fondata sui racconti della madre, testimone preziosa in assenza di archivi.

Famiglia è una parola complicata per noi. Molto complicata. Una parola in briciole.

La memoria si costruisce gradualmente e il testimone passa attraverso di lei dalla madre, hooyo, alla nipote in un ininterrotto dialogo fra donne. Noi zie siamo da secoli chiamate a sciogliere i nodi, a sbrogliare la matassa di una diaspora infinita. A tirare uno per uno i fili di questa esistenza raminga. La mia, la tua, la nostra. Siamo nomadi contemporanei.

Ma Soraya non condivide con la nonna, ayeyo, una lingua comune. La guerra e la successiva diaspora hanno significato sradicamento e ricerca di nuove radici, in terre lontane per i somali erranti, che rischiano di perdere la memoria e devono ricostruire la loro storia, frammento dopo frammento. Ecco allora la zia, edo, e il suo compito, arduo ma necessario.

E io sono per te colei che traduce. Antenata dopo antenata. Virgola dopo virgola. Massacro dopo massacro. Viaggio dopo viaggio. Kalashnikov dopo kalashnikov. Sono la turjumaan, la traduttrice, di una storia ancora da scrivere che non so scrivere.

Alla fatica di ricostruire i fatti attraverso i frammenti di una narrazione orale si aggiunge la difficoltà di elaborare la tragedia causata dal colonialismo, dalla guerra e dalla diaspora. Eventi traumatici che hanno segnato intere generazioni, provocando il Jirro, una lacerazione interiore, delle cui conseguenze non è facile liberarsi.

Non siamo vittime. Noi. Siamo solo delle sopravvissute. (…)

Perché il Jirro esiste. È qui. Scritto nella nostra carne fragile. E ci strazia. Ci svuota. Ci morde.

Ma una cosa la so per certo, Soraya. Sopravviveremo. (…)

Vedrai, sopravviveremo.

Amandoci.

Con queste parole si chiude il primo capitolo di Cassandra a Mogadiscio, un’introduzione che ci consegna già il messaggio tormentato, ma al contempo estremamente vitale, salvifico, della memoria.

Conoscere l’orrore, saperlo descrivere, è l’unica via per superarlo.

In primis far uscire dal silenzio e dalla rimozione il periodo della storia coloniale italo-somala, dar voce al dolore, allo stigma provocato dal razzismo di allora e di oggi. E far riflettere sull’insensatezza della guerra, ancora.

Sempre.

La guerra non ha una lingua madre.

Non la può avere.

Tantomeno ha un alfabeto.

La guerra è solo rumore, Soraya.

Confusione.

Può essere anche silenzio, un silenzio che urla senza suoni.

Oscillando verso l’apnea.

Come un pendolo pieno di polvere.

E di oblio.

Chi meglio di Cassandra, l’inascoltata veggente presaga della sventura e morte della sua Troia, ma ancor più del meccanismo di autodistruzione insito nella pratica della guerra può cercare e trovare le parole necessarie alla narrazione?

E se quella Cassandra fossi io, Soraya?

Una Cassandra che vede il Jirro sovrastare i continenti.

Non più figlia di Ecuba e Priamo, ma di Chadigia e Ali.

Una Cassandra a Mogadiscio.

Perché se la guerra non ha una lingua madre, la scrittura può e deve essere quella lingua partorita da un utero di pace in grado di costruire ponti tra culture separate dai conflitti, di dar voce agli inascoltati, di guarire e far guarire in una pratica lenta di ascolto e cura.

Ma se la lingua-zia di Scego è l’insieme di tutti gli idiomi parlati dalla sua numerosissima famiglia allargata, è l’italiano ad essere in più parti oggetto di riflessione e amore incondizionato.

L’italiano, la lingua di chi ha colonizzato i nostri antenati a Brava come a Mogadiscio, una lingua un tempo nemica, un tempo negriera, ma che ora è diventata, per una generazione che va da mia madre a me, la lingua dei nostri affetti. Dei nostri più intimi segreti. La lingua che ci completa nonostante le nostre contraddizioni.

Lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, Elsa Morante e Dacia Maraini. Lingua di Pap Khouma, Amir Issaa, Leila El Houssi, Takoua Ben Mohamed e Djarah Kan.

Lingua un tempo singolare e ora plurale.

Lingua mediterranea, lingua di incroci.

Igiaba Scego è nata a Roma, da genitori somali esuli, nel 1974. Qui si è formata: dopo la laurea in Letterature straniere alla Sapienza ha concluso un dottorato di ricerca in Pedagogia all’Università Roma Tre. Da molti anni si occupa di giornalismo, scrittura e ricerca con focus su transculturalità e migrazioni. Fra le sue opere di narrativa più conosciute e premiate, si ricordano La mia casa è dove sono (Rizzoli, 2010) e La linea del colore (Bompiani, 2020).

Da afro-euro-politana ha sempre affrontato tematiche di ampio respiro, partendo da tratti autobiografici: in Cassandra a Mogadiscio risponde con forza al bisogno di ricostruire la storia di una famiglia che ha attraversato le vicende più significative della storia somala del ‘900, strettamente intrecciate con quella italiana e non solo.

Un impegno personale e fortemente politico di testimonianza, per la costruzione di una memoria condivisa.

Quando sono nata, hooyo disse a aabo che era tornata un’antenata. Una figlia arrivata da un passato ancestrale per proteggerli. E io devo ammettere, Soraya, che ho preso alla lettera quella spiegazione materna, e ho cercato per quanto ho potuto, nei limiti della mia umana carne, di essere il loro scudo contro un mondo che voleva spezzarli. Genitore di chi mi ha messa al mondo.

Diviene allora “scrivana”, per dar voce a chi non può più, per sciogliere e riannodare i fili intrecciati dalla storia. Come se la “parola” fosse l’unica casa possibile, il luogo a cui tornare sempre e da cui ripartire.

Aabo, hooyo, so che i nostri antenati non hanno conosciuto la lingua scritta e non penso che chi ha le risorse e l’istruzione per scrivere sia migliore degli altri: ma vi ringrazio per avermi fatto dono di questo strumento invisibile e potente, perché tramite esso canto la nostra gente.

Tante le voci che emergono dal racconto, ma il filo rosso della narrazione segue una linea legata all’eredità di conoscenza da donna a donna, da hoovo a Igiaba fino a Soraya. E questo mi sembra l’aspetto più rilevante di quest’opera importante e necessaria.

A me, germanista, evoca uno dei testi più fondanti della letteratura europea degli ultimi decenni: alle donne, al loro poter e saper dar vita nel senso più pieno del termine è consegnata la storia.

Il destino di un’umanità che deve potersi liberare dalla condanna inscritta nel codice bellico.

Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere: ha detto, inascoltata, Christa Wolf con la sua Cassandra.

E Cassandra parla ancora.

Da Mogadiscio e da ogni dove in questo disastrato presente.

Carla Babini

[maggio 2023]